Le titre proposé en forme d’interrogation joue avec le paradoxe. « Rester vivant », ici, c’est radicalement ne pas mourir, survivre, quitte à renoncer à « exister ». Le sentiment conscient de haine de l’autre, procure un état de tension du corps et de l’esprit, une excitation qui se propose faussement comme sentiment d’être.

Posons comme hypothèse que la psychanalyse soit peut-être la seule pratique ouverte à entendre le négatif, à entendre dans la cure les effets dévastateurs de la haine déniée. Celle qui, sur le divan, se camoufle en sollicitude et nous donne à supporter, dans le fauteuil de l’analyste, les attaques muettes et les affects de mort, c’est la haine jalouse du vivant de l’autre. Nous réservons ce champ-là à d’autres explorations cliniques, bien que nous tenions cette haine silencieuse, si on devait établir une hiérarchie, pour la plus redoutable et la plus ordinaire.

C’est la haine qui hurle que nous mettons en débat, haine non pas muette, mais assourdissante. Elle se revendique, en forme d’identité, quand la pulsion qui la porte défigure et crache au visage de l’autre. Haine qui ne s’élève pas à la dignité de révolte, alors portée par un sujet ou un collectif, dans un mouvement d’adresse à l’autre. Nous proposons d’avancer ici quelques hypothèses cliniques, autorisées peut-être par une expérience quasi phénoménologique, auprès d’adolescents que la violence a menés sans cesse à l’exclusion. Ces adolescents qu’on disait jadis « inéducables », et pour cela enfermés dans des bagnes d’enfants, sont de nos jours déclarés « incasables ». En effet, ils résistent à toute assignation dans les cases diagnostiques ou juridiques. Ce sont des funambules qui semblent jouer au-dessus de nos règles et de nos discours. Eux disent qu’ils « ont la haine » ou qu’ils « ont la mort ». Leur histoire est adossée aux guerres, aux déplacements de populations, à l’exil brutal des lieux d’enfance. Ils ont connu la mélancolie et la solitude des mères, l’humiliation des pères. Ils viennent des quartiers périphériques ou d’orphelinats à l’étranger, de lieux de misère ou de guerre. Ils sont déscolarisés, leur habitat est la violence, la fuite et la honte de n’avoir place nulle part. Ils sont sans appui, absolument exposés aux aléas du monde. On les reconnaît à l’empreinte laissée par leur bref passage dans les lieux d’accueil : institutions en déroute, coups et blessures, démissions multiples. Mais on les reconnaît aussi à ce sentiment d’après-coup, fait de rage et de tendresse mêlées, qui insiste obscurément après leur départ.

Pour le psychanalyste, les savoirs sont mis à l’épreuve dans ce contexte et les repères théoriques manquent. Au-delà des vociférations adolescentes, il entendra peut-être celui qui, à l’âge du petit, du nourrisson, a été pris dans le chaos d’un environnement précaire et menaçant ; celui qui a croisé l’abandon, la perversion ou la violence, là où il en appelait à « l’autre secourable ». À quel prix cet enfant a-t-il traversé les premières années de sa vie en sauvegardant un peu de son intégrité psychique ? C’est à l’adolescence, dans le trouble de la puberté, que ces éléments du passé traumatique viendront réclamer leur dû, en prenant la couleur de la haine. Pour le clinicien, il s’agit donc de côtoyer avec les adolescents ces zones d’effondrement symbolique, alors que toute tentative thérapeutique, toute sollicitude, seront vécues par chacun d’eux comme une nouvelle menace. Dans ces agissements extrêmes, la demande adressée est d’autant plus hurlante qu’elle est intraduisible. Au-delà de l’effroi et de la sidération, le sentiment d’effondrement des repères symboliques engendre en nous une dette d’écriture envers ces adolescents-là. Pourrait-on envelopper ces gouffres d’angoisse par des mots et des histoires, et croire toujours à la promesse d’une utopie ?

Quel dispositif pour cet accueil ?

Il s’agit d’un dispositif mouvant, sans cesse à retisser, à raccommoder, à redéployer : une institution expérimentale, structure maintenue sept années, avant qu’une trop grande violence ne l’emporte et effarouche les tutelles de contrôle. Faudrait-il accepter à priori une brièveté d’existence pour ces lieux hors normes ?

À chaque jeune est proposé un « accueil inconditionnel » : « Quoi qu’il fasse, il ne sera pas abandonné, pendant 2 ans ». Cette règle donne le temps d’entendre la violence, les fugues, et autres conduites à risque, comme autant de symptômes adressés. Dans cette institution, chaque jour, des psychanalystes se tiennent sur le terrain face à l’imprévisible. C’est une présence relativement exposée, parce qu’elle supporte le transfert, et peut recevoir la haine. Le psychanalyste, dans ce dispositif, accepte de réengager à nouveau ses théories et son savoir-faire. Il rencontre ainsi son propre contre-transfert, et se découvre obscurément traversé, parfois, par un sentiment fugace de haine, en retour.

On se côtoie donc avec les adolescents dans le foyer, devant la télévision, à table ou en voiture, immergés dans le bruit et les éclats de voix ; mais aussi dans la rue, le jardin, le commissariat ou dans le camion des pompiers. Et c’est quand survient une scène de violence que, paradoxalement, on se rencontre enfin.

Ainsi fut l’histoire de Keo

C’est un jeune garçon, venu clandestinement d’un autre pays à l’âge de quatre ans. Dans un contexte de guerre civile et de terrorisme, sa famille a subi des violences, sans doute sous ses yeux d’enfant. Sa mère, disparue à cette époque, aurait été enlevée ; on ne sait pas dans quels agissements a été entraîné son père, homme violent, boucher de métier, installé aujourd’hui en France.

Keo est maintenant un adolescent de 13 ans, au regard et à l’intelligence acérés. Cette intelligence, développée jadis en situation de survie, est dominée par une hyper-vigilance qui l’empêche de trouver le repos. Ainsi, il garde la lumière allumée dans sa chambre la nuit. À le côtoyer dans son lieu d’hébergement, je perçois qu’il ne donne aucun crédit aux principes moraux, et qu’il montre une certaine excitation cruelle à l’égard des autres. Il a l’habitude de donner des coups à chaque occasion sans véritable conscience de la douleur ressentie par sa victime. Lui-même, en cas de blessure, reste indifférent, comme anesthésié, dans une sorte de dissociation réussie. L’insensibilité pour lui semble être aussi affective : il ne pleure jamais, se réfugie plutôt dans un rire enfantin inattendu. Comment renoncerait-il aux constructions psychiques, aux mécanismes de clivage et de déni qui l’ont protégé ?

Keo est auréolé de fascination et de crainte dans le groupe adolescent. Il se fait connaître rapidement par ses actes délictueux et violents, et passe beaucoup de temps au commissariat en garde à vue. Il ne s’en plaint pas, c’est sa place. Justement, dans cette cellule, la lumière est toujours allumée. Il profère, sans retenue, des remarques sexuelles aux jeunes policières qu’il déstabilise du fait de son jeune âge. Les convocations au tribunal se multiplient ; on dit qu’il aurait réussi, pendant l’audience, à voler le téléphone portable de la juge. La parole tutélaire est ainsi abolie. Il s’emploie à voler les clés des véhicules de l’institution, les téléphones ou les sacs à main. Ainsi, il destitue de leur fonction d’autorité les adultes responsables et les plonge dans la honte. Malgré cela, l’impression clinique n’évoque pas une structure perverse établie.

La journée de Keo au foyer est émaillée d’événements imprévisibles qui n’ont d’autre but que de maintenir cette ambiance de tension, d’insécurité, de menace, qu’il a toujours connue. Ainsi il éloigne la profonde mélancolie qu’il porte en lui, et se protège de l’intrusion brutale dans le corps ou la pensée, de réminiscences et de sensations insupportables. Ce sentiment d’imprévisibilité maintient les adultes en hyper-vigilance, avec un sentiment d’urgence au risque de perdre toute notion de temporalité et tout discernement.

La rencontre en acte avec Keo

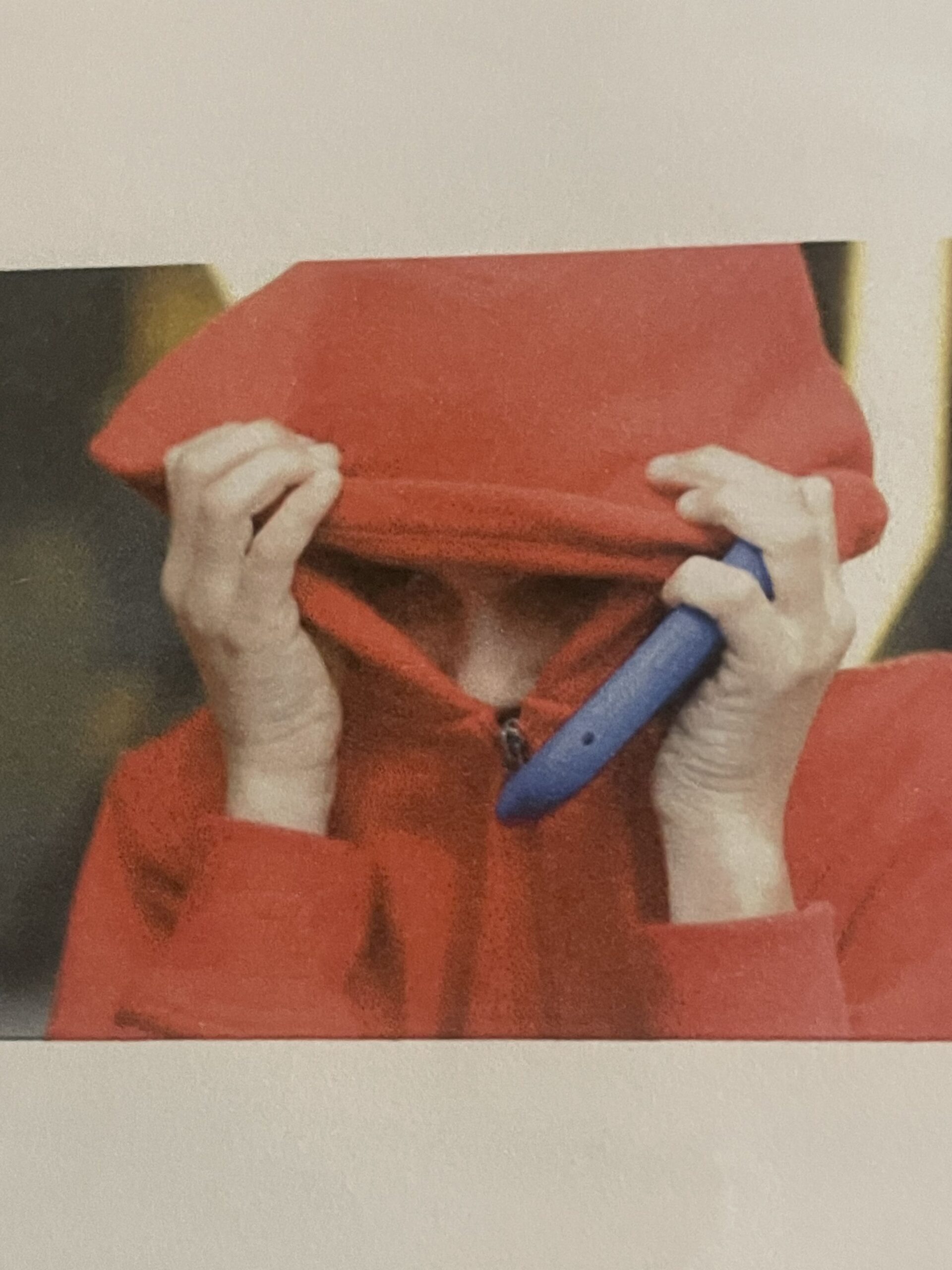

Elle s’est faite dans la violence : l’adolescent avait en main des tessons de bouteille tranchants et menaçait d’égorger le premier venu, dans un état de transe, et de défiguration. Ce n’était plus un enfant de 13 ans, mais un adulte féroce qui hurlait. Nous avions devant nous « un monstre », une figure de la haine. L’adolescent avait brutalement basculé dans cette violence du fait d’un « sourire bizarre » discerné sur le visage « de son » éducatrice. Était-ce une perception venue du temps lointain dont la réactivation brutale a fissuré le « bouclier psychique » précaire de l’enfant ?

Comme, grâce au temps, nous connaissions mieux Keo, c’est le petit enfant terrorisé d’alors que nous avons vu, et non pas le meurtrier. Nous n’avons pas appelé la gendarmerie. Deux éducateurs ont pu le désarmer et le contenir fortement dans les bras, très longtemps, en traversant avec lui les vagues de violences, jusqu’au bercement. Et enfin, quand le visage du petit est revenu, dans les larmes, il a dit que pour devenir un homme, il avait ordre d’égorger quelqu’un. Injonction hallucinatoire au meurtre ? État psychotique transitoire ? Les jours suivants, sur le lieu même de la violence, dans le jardin, nous avons parlé, sans menaces, enfin. Avec des photos déchirées et collées apportées par lui, une part d’enfance est revenue : celle d’un petit enfant rieur, dans sa famille, un jour de fête. Il a trois ans. C’est un vrai souvenir d’enfance. Nous en restons là. Il n’y a pas lieu de réactiver les scènes enfouies ailleurs dans une mémoire traumatique, autre, sans souvenir, mais toujours là, agissante à son insu.

Les rencontres se sont poursuivies ainsi. Mais pour Keo, la parole est perçue comme un instrument de manipulation : il est dangereux de parler à un adulte. Quelquefois, dans la discontinuité de nos échanges, assez fréquents mais brefs, dans un coin du jardin, une parole pleine, venue d’un souffle poétique, est venue interroger l’existence même. Paroles saisissantes, parce que ces mots-là plongent leurs racines au creux du dénuement. Ces mots surviennent dans la banalité du quotidien, de façon abrupte, en regardant un caillou, ou en buvant ensemble un peu de grenadine. Jamais en face à face. Mais les gardes à vue se sont poursuivies, puis une main levée d’un juge débordé l’a renvoyé chez son père. Un jour, en ville, Keo est frappé avec une barre de fer, la fatalité implacable le conduit en prison, où, nous dit-on au parloir, il a tenté d’étrangler le directeur. Les figures de l’Autre sont mises en pièce. Keo a subi, petit, les violences de son père, et ce même père n’a pas pu défendre sa famille (mais qui le pourrait ?) lors des attaques terroristes du village. Ce père, lui-même tourmenté par le traumatisme passé, est connu dans son quartier pour ses excès, et frappe son fils, « pour le dresser » dit-il.

Pour déloger ces adolescents de l’enfermement, celui de la prison ou celui des catégories diagnostiques couplées aux prescriptions violentes de psychotropes incisifs, il faut un dispositif : une forme de collectif, une communauté institutionnelle et la présence de psychanalystes sur le terrain et non dans leur bureau. Cela permet de « persévérer dans la crise », avec l’adolescent. Lorsque Keo hurle sa haine, c’est la haine du tortionnaire en lui que l’on entend. Il est captif de cette force de mort. Il tient à distance la terreur, en prenant lui-même, dans ses hurlements, la figure de l’agresseur. Cet état du corps qui évoque une « transe guerrière » l’emporte loin de la douleur et décuple sa force. Cet état de dissociation nous met en présence d’une figure double : l’adulte et l’enfant. Nous interpellons l’un, sans oublier l’autre.

Lorsque l’effroi ou la terreur se transmutent en un sentiment massif de haine, la pulsion meurtrière qui la porte devient le seul vecteur pour orienter les mouvements chaotiques internes, vers un affect de pure vengeance : pacte diabolique où l’enfant est capturé par la figure du tortionnaire. Là où la dette symbolique de vie pouvait être un appui, pour le sujet, c’est une dette de haine qui vient à cette place. Il n’a d’autre issue que de se soumettre ainsi à son dictateur interne, à moins qu’il ne rencontre dans ce moment un « autre » en face, qui malgré les insultes, s’érige et le contient fermement jusqu’à la parole revenue. Ces crises violentes entrouvrent la béance d’un réel innommable. Les champs de l’imaginaire et du symbolique échouent ici à recouvrir cet effroi ; il n’y a pas de paroles pour dire l’intraduisible. Pas de creux en l’Autre, pour recevoir la détresse. Les fossiles du passé surgissent ainsi au présent, sans préalable, à l’état brut, non transformés par un travail psychique, un refoulement de représentations intolérables. Ce passé traumatique se loge dans une mémoire autre, tenace ; une mémoire sans souvenir, qu’un sourire, une voix, une lumière particulière peut brutalement réactiver.

Une hypothèse théorique

Nous constatons que c’est avec le retour de ces affects archaïques, dans cette béance ouverte par la violence, que peut se révéler la présence de l’Autre, si le sujet opère un « saut » subjectif. Ce mouvement de subjectivation se situe peut-être dans le corps à corps, lorsqu’un éducateur familier, un homme, contient physiquement l’enfant. Il le fait sans l’agresser, mais dans un « geste rude et chaste porté à la hauteur d’une parole adressée ». Il s’agit d’une « chasteté » physique, mais aussi psychique. Il faut ainsi attendre, parfois longtemps, que le visage de l’enfant soudain revienne au jour, revienne dans le temps présent. C’est ce corps à corps, pris dans un lien transférentiel solide, qui marque une empreinte, et borde ces abîmes catastrophiques.

Pourrait-on faire l’hypothèse clinique d’une « greffe » dans l’ouverture de cet espace narcissique archaïque ? Y aurait-il là une occasion pour le sujet d’éprouver un accueil sans emprise dans l’espace psychique de l’autre, et d’y consentir ? La loi fondamentale s’intériorise si elle s’incarne dans la relation à l’autre. C’est dans ce transfert fort et inédit qu’un sujet peut parfois se risquer à opérer un saut, un mouvement fondateur vers une possible altérité, un acte comme une sortie de la passivité. Vécu au moment opportun, ce corps à corps a le tranchant d’un acte symbolique fort, une scansion ; c’est un Kairos qui se reconnaît aux effets d’après-coup.

Du fait de situations de violence ou de précarité, la majorité de ces enfants a été livrée, bien avant la parole, à la confusion des ressentis. Le vécu du bébé s’est trouvé piégé dans un chaos sensoriel, manipulé, excité ou abandonné, néantisé, de façon imprévisible. Il arrive qu’un enfant soit né d’une mère trop jeune et tourmentée, en déni de grossesse. Ce nourrisson, pourrait-il être « oublié » par cette mère insécurisée ? Il demeure alors sans appui interne, comme si, dans l’inconscient maternel, il n’y avait pas eu l’inscription de cette naissance. Comment a-t-il été porté par le désir de l’Autre ? Quel climat d’insécurité, de menace, a-t-il intériorisé ? Qu’a-t-il vu dans les yeux de sa mère ? C’est cet environnement maternel premier qu’il projettera dans l’institution, jusqu’à ce que nous entendions ce qu’il agit. N’y aurait-il pas, dans la haine qui viendra, un ultime effort pour abolir la mélancolie de la mère en lui ?

Nous aurions pu nommer aussi dans cette expérience auprès des jeunes, cette jeune fille qui a plongé un éducateur dans le coma en versant des toxiques dans sa tisane, ce jeune garçon qui a lancé la voiture du foyer contre le mur, celui qui a mis le feu à la maison d’accueil, ou ceux qui, inlassablement, détruisent les portes et les fenêtres de la maison, et détruisent nos espoirs en même temps. Mais ce serait identifier à tort un sujet à son traumatisme précoce, ou à sa violence actuelle. Il y a un écart entre l’être du sujet et son trauma. Ce transfert violent et attaquant des adolescents envers l’institution, envers ceux qui l’incarnent, serait-il une tentative d’ouvrir un creux dans l’Autre et d’y imprimer sa marque ? Ces adolescents indomptables, jamais vraiment « inscrits » dans le tissu social, laissent à chacun une trace dans nos mémoires. Ils ont pu coloniser notre pensée et envahir notre espace psychique. Mais, en contre point, ont-ils trouvé place dans l’inconscient ou dans le désir d’une mère, alors en grande détresse ? N’est-ce pas cela le noyau dur du trauma, le moteur de la haine, ce défaut d’accueil dans l’espace psychique du premier autre, davantage encore que la suite d’événements tragiques qui ponctuent fatalement leur vie ?

Ces jeunes cognent sans cesse sur les interdits fondamentaux structurels de notre humanité, l’interdit du meurtre et celui de l’inceste. Ces interdits ont été abolis très tôt dans le contexte de leur enfance, famille ou orphelinat ou situation de conflit armé. Toujours sans témoin pour eux-mêmes. La haine s’offre comme la résultante de ce chaos, une force vectorielle avec laquelle surplomber la mélancolie et les abîmes toujours ouverts de la déréliction traumatique. Usurpant la fonction structurante du symbolique, la haine occuperait-elle alors frauduleusement une place quasi ontologique avec, comme perspective, la mort réelle, et non pas la castration symbolique ? Ainsi, au-delà de ces manifestations haineuses qui renvoient aux figures de la sauvagerie, reconnaissons d’abord, chez ces enfants rescapés de la folie du monde, une forme première de courage. Si l’analyste veut bien s’en saisir, Il s’agira d’accompagner, en témoin, cette traversée de la survie vers la vie, au risque de côtoyer avec l’enfant les zones d’effroi ou de mélancolie, jusque-là masquées par la haine.

Anne COSTANTINI

ERES | « Analyse Freudienne Presse »

2020/1 N° 27 | pages 89 à 97

Laisser un commentaire